明在东北地区实行卫所制,洪武十九年(1382)在沈阳设置沈阳中卫,为辽东都指挥使司(今辽阳)所辖25卫之一。沈阳中卫指挥闵忠曾大规模重修沈阳城,并首次用青砖包砌城壁,奠定了明清沈阳城的基础。在整个明代,由于北方兀良哈三卫蒙古、鞑靼、女真的不断骚扰,沈阳城的功能偏重于军事方面。为了加强防御能力,曾多次加固城门和城堡。1958年配合城市改造,考古工作曾对清代封堵的明代沈阳北门遗址进行了清理,发现明万历年间(1573-1620)曾先后两次加固改造北门,将单券门洞改为带两个十字券洞的门洞,并将"安定门"改为"镇边门"。

明正统年间(1436-1449)为了防止北部边患,修筑了山海关至开原的辽东长城(又称辽东边墙)。这段长城在沈阳境内全长约44.5公里,至今在辽中县茨榆坨还可以看到保存较好的一段遗迹。1980年于洪区老边出土的一件"马上佛明机铜铳"正是这段历史的见证。

绥中长城

绥中长城

明天启元年(1621),后金夺取辽沈地区,迁都辽阳,1625年努尔哈赤又将首都迁至沈阳,这样,沈阳就从明代的卫城一跃而成为后金的都城。努尔哈赤迁都沈阳后,就开始按照京城的规划改造沈阳城。他的继任者皇太极在完成沈阳城的改造后,就改沈阳为盛京,改国号为大清,登基称帝。改造后的沈阳城由原来的四门改为八门,城阙更加高崇壮观。城内也进行了重新定位:皇宫位于城的中部,围绕皇宫是诸王的府邸;在皇宫北侧的东西大街上建钟鼓二楼;在南北两条大街的南部安排各级衡署。又在盛京城东和城北修建清太祖努尔哈赤和清太宗皇太极的陵寝。另外,在城外四面建东、西、南、北四塔四寺。1644年清朝迁都北京后,仍尊盛京为陪都。至今,盛京皇宫、福陵、昭陵等建筑仍完好保留下来,成为沈阳历史文化名城的标志;并于2004年列入世界文化遗产名录。

作为清朝的肇兴之地沈阳城周围还埋葬着众多的清朝开国功臣。这些功臣墓大多建有墓园,并有享殿、石供桌等建筑,墓前立有顺治或康熙皇帝敕建的墓碑,并有专门的守墓户看守。近年来,随着城市规模的扩张,这些原来位于城外的墓园都划进了城区。这些清墓大都为砖筑,规模不大,实行火葬,骨灰使用明末或清初的青花、釉里红将军罐,有的十分精美。这种火葬习俗在平民中也实行,一直流行到乾隆年间。

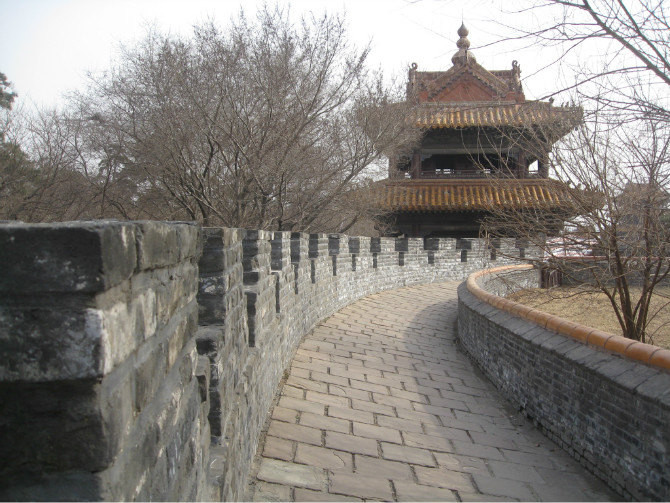

沈阳福陵

沈阳福陵

沈阳昭陵

沈阳昭陵

为了保护满族的龙兴之地,清朝还在东北地区修筑了一道"边墙",因土堤上皆插柳条,故称"柳条边"。沈阳境内的柳条边,主要分布于法库县和新民市,属于"老边",也称"盛京边墙"。始建于皇太极时期,到顺治年间完成。沈阳境内的柳条边长约113公里,设有两座边门,即彰武台边门和法库边门。法库边门位于法库县城北大街,解放初期尚保存青砖硬山式门洞一间,门上悬有匾额,上书"法库边门"四个大字。2001年7月,在法库边门附近施工时发现一处清代遗址,出土许多明末清初青花瓷器,见证了当时法库门的繁荣。

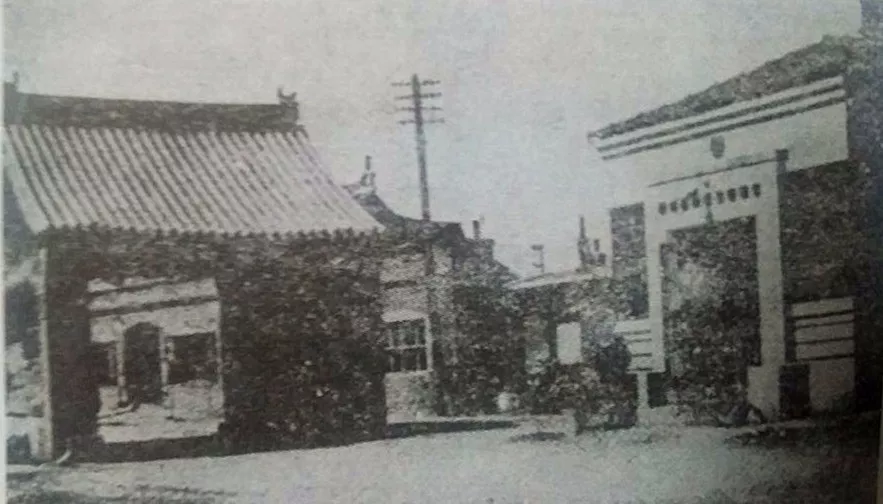

法库边门遗址

法库边门遗址

- 上一篇 > 《石台子山城历史价值》

- 下一篇 > 《沈阳考古发现六十年》——辽金元时期概述

400-014-9996

400-014-9996